なぜ私は、我らの王たる『シヴィライゼーション6』を敬愛できないのか。

『シヴィライゼーション 6』は、ストラテジーゲームの一大ブランド、シヴィライゼーションシリーズの最新作として2016年に発売された。多くの新システムを搭載し、シリーズ最高傑作を目指して開発された本作は、実際に商業的に大きな成功を収めた。

しかし私はこの『シヴィライゼーション 6』を、どうしても楽しむことができない。よく考えられた素晴らしいシステムを持つゲームであると頭では分かっていても、私の心はかつてのように踊らない。

あれほどまでに敬愛していたストラテジーの王と、私の心を隔てているものはいったいなんなのだろうか。

踊らぬ心、進まないターン。魔法はどこに消えたのか。

ストラテジーゲームはコンピューターゲームの華である。

プレイヤーの存在に関係なく自立して稼働する世界を、デジタル上に構築していこうという試みは、少々大袈裟に言えば、新たな世界を創造しようという人類の夢そのものと言ってもいい。

そんなストラテジーゲームというジャンルにおける、絶対的な王として君臨しているのが『シヴィライゼーション』シリーズだ。ストラテジーというジャンルに精通していない方でも、名前ぐらいは聞いたことがあるだろう。

私もシリーズ作品が発売されるたびに、優に1000時間を超えるプレイ時間を費やし、昼夜を忘れて熱狂した。

新たな土地の発見。貴重資源を発見する喜び。未来への希望に満ちた技術ツリー。文明の興亡を賭けた戦争。1ターン進めるごとに刻々と変わる情勢に一喜一憂する、「one more turn」の沼にどっぷりとハマっていたのだ。

しかし、そのシリーズ最新作である『シヴィライゼーション 6』を、私はどうしても楽しむことができない。

そんなはずはない、と試行錯誤を繰り返し、プレイ時間は450時間に達したが、結局、私の結論は「シリーズ史上、最もつまらないシヴィライゼーション」という信じがたいものに落ち着いてしまう。

私の『シヴィライゼーション 6』のターンは止まったまま、数年が経過した。

魔法はどこに消えてしまったのだろうか。

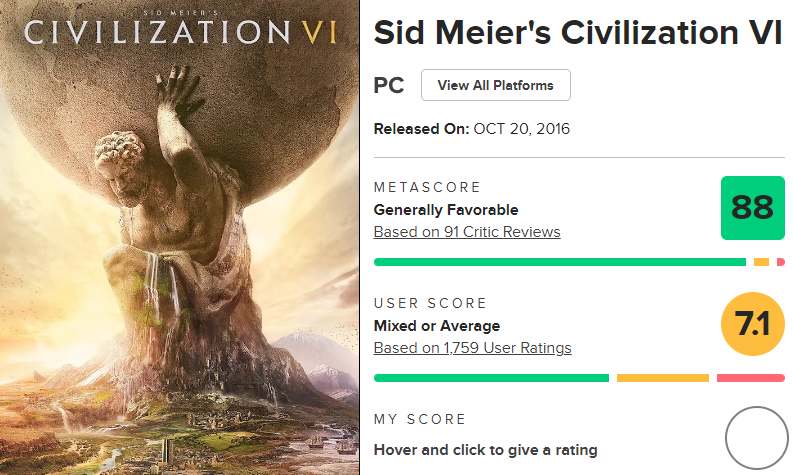

ちなみにMetacriticのスコアは、META SCOREが88、USER SCOREが7.1となっている。

輝かしい未来を約束するはずの新機軸は、しかし・・・。

『シヴィライゼーション 6』がシリーズ史上、最も精力的に新システムを取り入れた意欲作であることは間違いない。

その中でもとりわけ、私が興味深いと感じたのが、「city unstacking(シティ・アンスタック)」の採用だ。

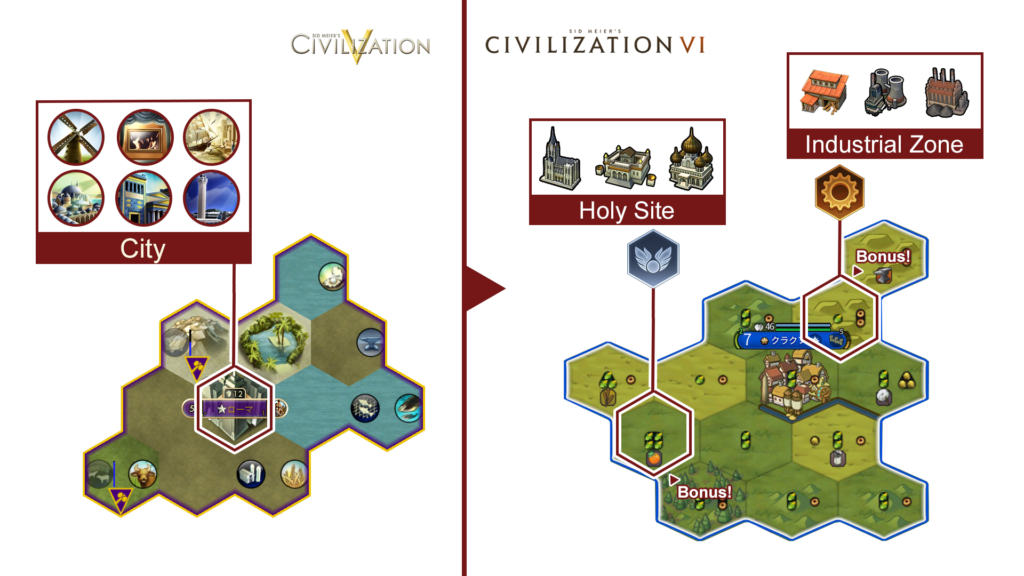

『シヴィライゼーション 5』までは、すべての建造物が都市のヘクスにまとめて建設されていた。

それに対して、『シヴィライゼーション 6』では、まず工業や宗教などの「区域」を、自身の勢力範囲内のどこかに建設し、その「区域」の上に建造物を重ねるシステムに変更された。

この「区域」の建設場所によって、工業力や科学などの様々なボーナスがもたらされる。

当初、私はこの新システムを本当に素晴らしい、と絶賛していたのだ。

『シヴィライゼーション』は元来、ゲームスタート後はあまりランダム性のないストラテジーゲームだ。

特に『シヴィライゼーション 5』からは、ユニットの攻撃判定から命中率が削除されたため、その傾向はより顕著となった。

もちろん、ランダム性が完全に排除されているわけではないが、その振れ幅は非常に小さい。

だからプレイヤーは、自分の立てた戦略がうまく機能したかどうかを明確に自覚することになる。

もしあなたの文明が滅ぼされてしまったとしたら、あなたの戦略が間違っていたのだ。ダイスの目が悪かったからではない。

ゲームスタート後のランダム性が少ない『シヴィライゼーション』だが、スタート時には超特大のランダムイベントが用意されている。

そう、ゲームマップの自動生成だ。

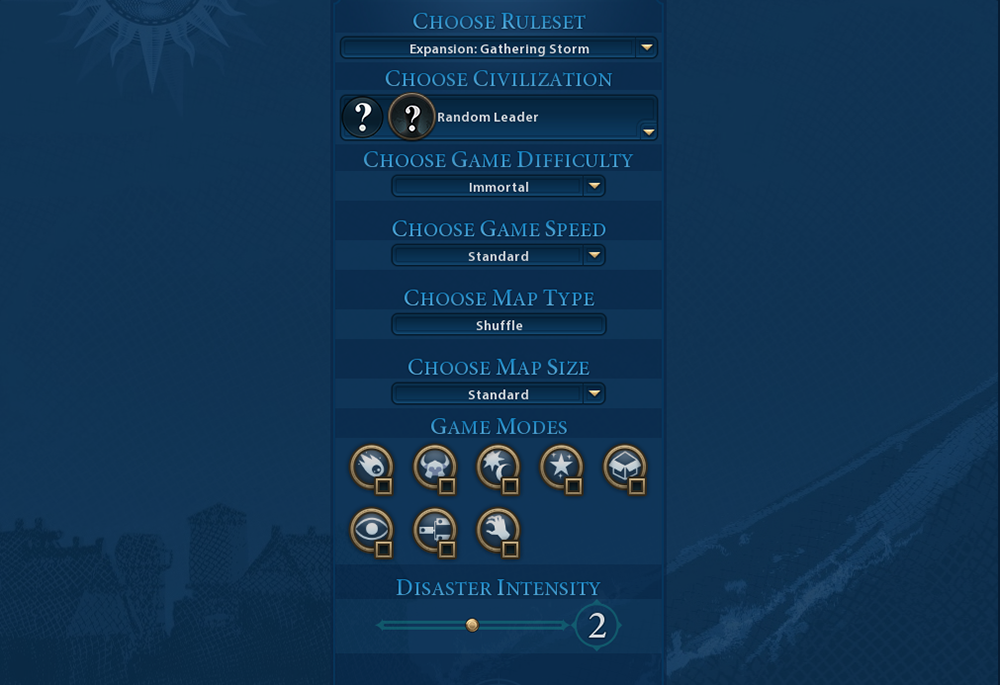

『シヴィライゼーション』で新たにゲームを始める際は、マップを自動生成するところから始まる。AIがアルゴリズムに準じて地形や資源の配置を決定するのだ。

当然、この初期配置によって難易度は大きく変化する。

前述したとおり、『シヴィライゼーション 6』では、マップ上に「区域」を建設する際、建設場所の隣接ヘックスによって、ボーナスが付与される。

例えば「工業地帯」であれば、採石場に隣接すると+1、製材所に隣接すると+0.5、それぞれ工業力にボーナスが付与されるのだ。

そのため、プレイヤーの都市の周りの地形がどのようになるかは、非常に重要だ。

すべての建造物を都市ヘクスにまとめて配置していた『シヴィライゼーション 5』以前に比べて、ゲーム開始時のマップ生成の持つ影響度がさらに大きくなるのだ。

私はこれはまさに慧眼だと思ったのだ。

『シヴィライゼーション』における不確定要素がほとんど、ゲームスタート時のマップ生成にしかない以上、ゲーム展開を固定化させないためには、そのマップ生成の影響度を大きくするしかないのは間違いないのだ。

これで、プレイヤーごとに、プレイごとに大きく違うゲーム展開が生まれ、バラエティに富んだゲーム体験を味わうことができる。

これはすごい『シヴィライゼーション』になるに違いない、と思っていたのだ。

しかし・・・。

数字の洪水は何を押し流すのか。

しかし、この区域システムを理解しようと試行錯誤を繰り返していくにつれ、私の興奮は急速に冷めていった。

聖地は山岳と森林の隣に建てないと。

あそこに鉄があるから、工業地帯はその隣だな。いやまてよ、ダムをあそこに建てるはずだから、その隣にしたほうがいいのか?

でも商業ハブを川に隣接させてボーナスを獲得するつもりだったから・・・。

????

これではまるでパズルゲームだ。

そしてそれは区域システムに留まる話ではない。都市国家、外交、交易路などなど、『シヴィライゼーション 6』の全てが、パズルと数字で埋め尽くされている。

意図は理解できる。

つまり、原因と結果を明確にしたいのだ。

なぜ、この都市の生産力が20であって21でないのか。

なぜ、あの都市の農業生産が合計して-2の赤字なのか。

ゲームで起こっている事象の原因をしっかりと説明し、プレイヤーが対応できるようにしている。

これは本当に素晴らしいことだ。

これまでの『シヴィライゼーション』同様、誠実なゲームデザインと言ってもいい。

しかし『シヴィライゼーション 6』は、複雑な新システムを数多く導入したため、数字の量が尋常ではなくなってしまった。

+1、-2、+4、+6、-1、-5、・・・。

押し寄せる数字の洪水は、『シヴィライゼーション』にとって大切な何かを押し流していってしまう。

剥き出しのゲームメカニクス。

人類文明への憧憬が、地平の向こうで今にも消えそうだ。

『シヴィライゼーション』は緻密な戦略で勝利を目指すストラテジーゲームであるが、同時に人類文明の歴史を辿る物語でもある。

吹けば飛ぶような集落からスタートした文明が、小さな発見を繰り返しながら成長していき、やがては星々の海に漕ぎ出す叙情詩こそがプレイヤーを突き動かす原動力のはずだ。

世界最強のミュージックコンポーザーの一人であるChristopher Tinが手掛けた、今作のメインテーマ『Sogno di Volare』は、そのロマンを謳いあげている。

しかし『シヴィライゼーション 6』は、あまりにゲームメカニクスと因果関係を明らかにし過ぎてしまい、全てが数字と合理性で説明されているように見える。

メカニクスを見せることは、プレイヤーがゲームプレイをコントロールするために重要だが、あまりに詳らかにし過ぎると、本来、提供したかったエモーショナルが失われる可能性がある。

夕日という現象は、光子と空気分子の衝突と相互作用から起こるレイリー散乱で説明することができる。

しかし、それを明らかにすることで、夕日の美しさが伝わるわけではない。

それは最適解の檻の中。

また『シヴィライゼーション 6』における「数字の羅列」は、プレイヤーの創造的なプレイへの喜びを奪っている。

もちろんプレイヤーが自分の考えるゲームプレイを実現するためには情報が必要だ。

特にストラテジーゲームにおいては、自分の決断と選択が何をもたらすのかを予測できなければ、ゲームにならない。

しかしやはり、『シヴィライゼーション 6』は過剰なのだ。

あまりにゲームシステムを剥き出しにして数字を示しすぎるために、あらゆるゲームプレイが最適解に近づくための過程になってしまっている。

ストラテジーゲームはたった一つの正解=最適解を探し当てることを喜びとするゲームではない。

自分の考えた戦略が功を奏したり、危うい状況を知恵で切り抜けたりすることが至上の喜びなのだ。

そのためにはゲーム中で挙げた成果が、プレイヤー自身の力によるものだと思えなければならない。

錯覚でもいいのだ。

ゲームに勝利した時、「どうだ、俺は天才だ!」と快哉を叫べることが大切だ。

しかし『シヴィライゼーション 6』はゲームシステムが見えすぎているため、プレイヤーは自分がゲームシステムの檻の中に住人にすぎないことを、否応なしに自覚せざるを得ないのだ。

ステルスゲームの傑作『ヒットマン』では、プレイヤーはありとあらゆる方法でターゲットを暗殺することができる。

誰の目にもつかないところで、静かに暗殺してもいい。事故死に見せかけてもいいし、なんなら正面から堂々と銃撃戦に持ち込むことだってできる。

ゴルフボールに爆弾を仕掛けたり、芝刈り機に轢き殺させたりといった、ジョークのような殺し方だってできる。

ではプレイヤーは、それらの暗殺方法が最適解だから採用しているのだろうか?

そうではない。プレイヤーは単にそれがカッコイイから、面白いからそうしているのだ。

そしてそれこそが『ヒットマン』というゲームの魅力である。

もちろん、本当はそこもゲームシステムの檻の中なのだが、プレイヤーにはそこが無限の遊び場であるように思える。それはゲーム中の最適解が明確化されていないからだ。

つまるところ、ゲームプレイとは自己表現であり、自己実現だ。

プレイヤーが、これは自分自身の体験だったと自覚できなければならない。

実際にはそれがゲームシステムの予想の範囲内に過ぎなかったとしても、プレイヤーにそれを悟らせるのは無粋というものではないか。

『シヴィライゼーション 6』は数字を示して、ゲームプレイの因果関係をプレイヤーに示してくれている。これはプレイヤーが自分の理想のゲームプレイを表現できるように、そうしているのだろう。

しかし皮肉なことに、それがプレイヤーのロマンと喜びを削いでしまっている。

誠実で正直な者が、必ずしも魅力的な者であるとは限らないということだ。

結局、戦争がすべてを解決してしまうのか。

そしてもう一つ、多くのプレイヤーが指摘している点に触れておきたい。

それは戦争がすべてを解決してしまうという問題だ。

『シヴィライゼーション』には伝統的に、戦争で領土を征服して勝利する制覇勝利以外に、文化勝利、宗教勝利、化学勝利といった勝利条件がある。

しかし『シヴィライゼーション 6』において、これらの勝利条件を満たす最善の方法は、文化や宗教や科学において自分をリードしている文明を、戦争で叩いてしまうことだ。よって制覇勝利を目指すのも、他の勝利条件を目指すのも、やることはほとんど変わらない。

もちろん、全てのシチュエーションでそれが成立するわけではないが、どのような勝利を目指すにしても、戦争に勝つことが極めて有効であることは間違いない。有効過ぎると言ってもいい。

自身の経験でも、序盤に1つか2つの文明を戦争で併呑し、100ターン前後には勝利が決しているというパターンが圧倒的に多い。

端的に言うと、戦争を起こすリスクが小さ過ぎ、見返りが大き過ぎるということだ。

そして、その要因は大まかに2つある。

戦争の復権と、システムの複雑化が、AIを悩ませる。

一つは単純に、AIが戦争に弱いということだ。

そのため戦争を起こすリスクが小さくなってしまう。

これはゲーム発売時に散々、こっぴどく指摘されていた問題だったが、度重なるアップデートでかなり改善された。個人的に、開戦直後で戦力が充実している状態でのAIの動きに関しては、及第点で良いと思う。

ただ今でも、いったん均衡が崩れ始めると、以下のような脆さが出る。

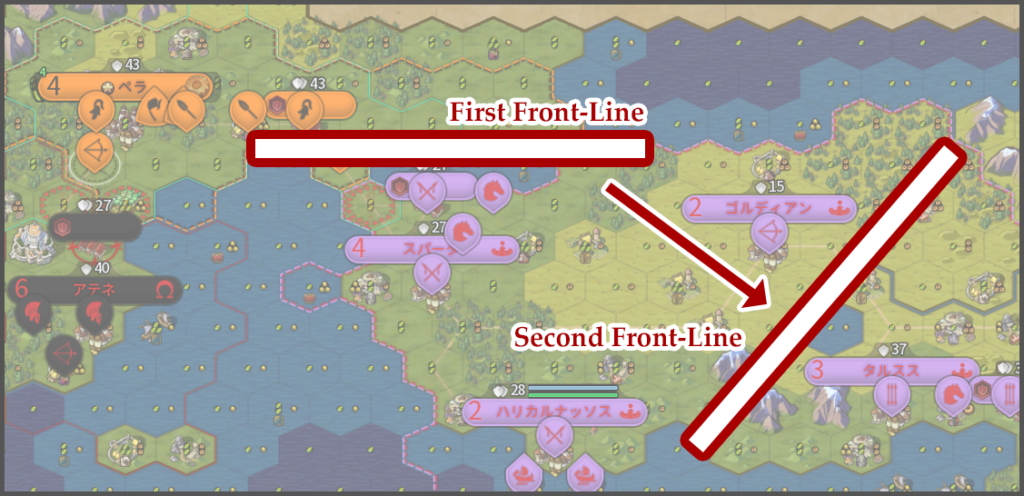

①AIは一度、前線を崩されると、もう立て直すことができない。

②AIはプレイヤーの都市をうまく攻略できない。

具体的な要因の分析は長くなるので割愛するが、欠けた戦力を補充するために、前線にユニットを逐次投入して各個撃破されるというのが、AIのほぼ共通した負けパターンだ。

これは推測だが、おそらく物量による殴り合いが有効だった『シヴィライゼーション IV』から、戦争AIのルーチンがうまくアップデートできていない。

2005年という年は、ストラテジーゲームにとって大きな歴史的転換点となった年だ。

この年は『シヴィライゼーション 4』と『Hearts of Iron 2』という2大ブランドが発売された。そしてどちらも、何百という大量のユニットを操作するマイクロマネジメントの楽しさが頂点を極め、そして同時に限界を示すこととなった。

以降、両シリーズとも大きく方向転換を試みる。

そして『Hearts of Iron』が、大量のユニットをグループ化することで、管理の簡略化を目指すという新機軸に活路を見出したのに対し、『シヴィライゼーション』は単純にユニットを減らすという正攻法で勝負することになる。

こうして2010年に登場したのが『シヴィライゼーション 5』である。『V』では領土拡大に伴うペナルティを増大させ、戦闘ユニットの数も劇的に減らしたことによって、戦争そのものが抑制されることになった。

しかしやはり戦争は、ストラテジーゲームの華である。

『シヴィライゼーション 6』では、戦争のカタルシスを復活させようと試みたのだろう。ユニット数は増大し、『5』で廃止されたユニットのスタックも、条件付きで復活。兵科も劇的に増加した。

しかし皮肉なことに、戦争の復権が『シヴィライゼーション 6』のAIの拙さを露呈する結果となってしまった。

いや、「拙さ」と表現するのは酷かもしれない。

おそらくFiraxis Gamesは相当、健闘しているのだと思う。しかし新システムの導入や、兵科の増加など、複雑化したゲームシステムにAIが追い付いていない。

前線にユニットを逐次投入するのは、『シヴィライゼーション 4』のような大量ユニットの運用が前提とされているゲームでは有効だが、『6』のような中途半端な物量戦では、あまりうまく機能していないように見える。

AIの増援ユニットが半壊した前線に到着した途端に、プレイヤーに袋叩きにされることが多いのだ。

これはAIがプレイヤーの都市を攻撃する際も同様で、戦闘でユニットが失われて、攻城兵器と通常兵器のバランスが崩れると、なすすべもなく崩壊していくことが多い。

私としては、AIが実際の戦争やサッカーと同じように、一度前線が崩れたらリトリートして、第二戦線を構築してくれるのが理想だ。

しかし『シヴィライゼーション』も他のウォーゲームと同じように、Influence Mapsを利用して戦線を構築しているだろうと考えると、なかなかに難しい課題のように思える。

繰り返しであるが、『シヴィライゼーション 4』のような物量作戦が前提となるゲームであれば、逐次投入もうまく機能した。しかし『6』の物量ではその有効性は限定的だ。

だからといって、今さら『4』のようなゲーム性に先祖帰りするという選択肢は、おそらくないだろう。

だとすると戦争AIの抜本的な進化が求められるが、はたして『シヴィライゼーション』の次回作はその期待に応えられるだろうか。

増える都市。ポジティブフィードバックが止まらない。

戦争に弱いAIが、戦争をするリスクを小さくし過ぎているとすれば、戦争の見返りを大きくし過ぎているのが、領土拡大ペナルティの軽減だ。

前述したとおり、『シヴィライゼーション 5』では都市を増やすことのペナルティを大きくすることで、領土拡大=戦争を抑制していた。

プレイヤーは、戦争をしてまで都市を増やすことに、本当に見返りがるかどうかを判断しなければならなかったのだ。

しかし『VI』では領土拡大に対するペナルティが大幅に軽減されたため、都市を増やさない理由、戦争をしない理由は事実上、なくなった。

都市を敵から奪えば、プレイヤー文明の生産、文化、宗教、科学の力は増し、AI文明の力は減る。さらに都市を維持するためのコストが低くなれば、もうポジティブフィードバックが止まらなくなるのだ。

特に宗教力や文化力までもが都市の数に比例してしまうシステムにしたのは、あまり良くなかった。

これでは、どのような勝利条件を目指しても、大まかなゲームの流れはどうしても似通ってきてしまう。

せめて文化勝利と宗教勝利を達成するには、都市が少ない方が有利になるゲームバランスになっていれば、ゲーム展開はもっと多様性に富んでいたのではないだろうか。

神が振るサイコロを、あなたは受け入れられるか。

こうして『シヴィライゼーション 6』は、中世から近代に至るころには、趨勢が決していることが多い。いったんプレイヤーの優勢が確定すると、それが覆ることはほぼ、ない。これは前述したとおり、『シヴィライゼーション』シリーズが、ゲームスタート後はランダム性が非常に低いからだ。

そしてそれは、シリーズの積年の課題を浮き彫りにする。

ゲームの趨勢がほぼ決した後、消化試合となってしまう展開をどう受け止めるかである。

これが由々しき問題なのは、せっかく作りこんだ現代編のゲームシステムが、ほとんど活かされないことだ。

『シヴィライゼーション 6』でも、国際連合や環境問題など、興味深いシステムが盛り込まれているが、これらが意味をもつゲーム展開になることはあまりない。

そこに至るまでに趨勢が決しているからだ。

さらに悪いことに、『シヴィライゼーション』は時代が進むにつれてシステムが複雑化する。

勝敗は決まったのにも関わらず、ひたすら複雑な作業を繰り返すことになるのだ。

王よ、これは拷問だ。

ランダム性が小さく、ゲームシステムが明確な『シヴィライゼーション』は、先が見通しやすい。

『Crusader Kings』のように、一夜にしてプレイヤーの帝国が崩壊するということがない。

だからこそ、ゲームに勝利した時、それがプレイヤーの戦略がうまくいったことの証明となる。

だからこそ、ゲームに敗北した時、戦略をどのように改めればよいかを考えることができる。

しかしだからこそ、退屈な時間が生まれてしまうのだ。

これは『シヴィライゼーション』というゲームがどうあるべきか、というポリシーの問題とも言える。

例えば、少々極端だが、神の悪戯で突然、大国が衰退するようなメカニクスを盛り込んだとしよう。

モンゴル帝国が草原の地平線に消えたように、

スペインの太陽が大西洋の水平線に沈んだように、

大英帝国が健壮で野心に満ちる若者に道を譲ったように、

どうにもならない国家の栄枯盛衰が『シヴィライゼーション』で起こるとしよう。

そうすれば、ゲームは予測不能になり、緊張感は終盤まで持続するはずだ。

しかし、『シヴィライゼーション』のプレイヤーはこれに納得できるだろうか。

自分ではどうしようもない理由で、自分の文明が衰退するのを、あなたは受け入れられるだろうか。

実は『シヴィライゼーション 6』でも、これに似たアイデアが盛り込まれている。

「暗黒時代」と「自然災害」だ。

しかしこれらのシステムも、あくまでプレイヤーに制御可能なものにしようと配慮した結果、極めて中途半端なものに終わっている。

『シヴィライゼーション』はどうしても、長年に渡って受け継いできたポリシーを捨て切れない。

ゲームでは「運」の扱いは、非常にデリケートな問題だ。

運はプレイヤーにはコントロールできないからだ。

特にストラテジーゲームにおいて、運で状況が変化し過ぎると、プレイヤーの戦略が意味のないものになってしまう。

しかし『シヴィライゼーション』がゲーム終盤の消化試合を解消するためには、スタート時のマップ生成以外にも、もっと劇的なランダム性の導入が不可避であるように思える。

すでに『シヴィライゼーション』の新作は開発中だ。

来るべく新作がどのような形で、この積年の問題を解決してくれるのか楽しみだ。

『シヴィライゼーション』はきっと、やってくれるはずだ。

それでも私は、あなたの臣民だ。

私に未来を見せてくれたから。

私は『シヴィライゼーション 6』を愛することができない。

どうしても、私には『シヴィライゼーション 6』が、シリーズで最もつまらない作品であると思えてしまう。

しかし、それでも私は王の臣民であることをやめないだろう。

『Old World』や『Humankind』のような、4Xストラテジーの新星も現れたが、それでも私にとってのキング・オブ・ストラテジーは、『シヴィライゼーション』である。

ビデオゲームが描く人類の未来は惨憺たるものだ。

世界は無残に破壊されている。人類は極限まで数を減らし、失われた文明たち。核の矢が放たれた大地を穿つ、ゾンビやクリーチャーの足音。縦しんば文明が発展していたとしても、邪悪なAIや独裁者によって管理されたディストピアだ。

実に惨憺たるものだ。

もちろん、分かっている。

ゲームの舞台設定として、そうせざるを得ないのだ。

しかし、テクノロジーとともに発達してきたビデオゲームが、テクノロジーと人類の行きつく先をこのようにしか描けないのは、いくらなんでも寂しすぎないだろうか。

『シヴィライゼーション』は、人類が来た道と、行く道の輝かしい物語を描く。

自然と暗闇に怯えながらも、地を切り拓く夜明けの日。

新大陸を目指す帆を押す、勇気の風。

尽くことのない野心に映える、城の端。

神の手と見紛う魔法が人々を病の夢から解放し、そして電子の蜘蛛の糸が世界を情報で覆おうとしている。

宇宙の槍を退け続けた空のカーテンを突き抜け、やがて人は神々の袂へと歩を踏み入れるかもしれない。

いくらかの障害はありつつも、『シヴィライゼーション』は基本的に、未来にポジティブだ。

ターンを進める毎に、人類は発展していく。

そして、これまで人類が積み重ねてきた「One More Turn」を顧みれば、『シヴィライゼーション』が描く物語こそが、人類の未来として妥当ではないか。

テクノロジーの申し子たるビデオゲームを代表するフラッグシップとして、これほど相応しい作品はないだろう。

だからこそ、私は臣民として王の帰還を、心より待ち望むのだ。

Una volta che avrai spiccato il volo,

Allora deciderai

Sguardo verso il ciel saprai:

Lì a casa il cuore sentirai.

L’uomo verrà portato dalla sua creazione

Come gli uccelli, verso il cielo…

Riempendo l’universo di stupore e gloria.

Gloria! Gloria!

関連記事

情報を見せ過ぎないこと、明らかにし過ぎないことで珠玉の宝石へと昇華した一人の女性の物語。

シヴィライゼーション 6

steam : https://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/

epic : https://store.epicgames.com/ja/p/sid-meiers-civilization-vi

Apple Store : https://apps.apple.com/jp/app/sid-meiers-civilization-vi/id1235863443

Switch : https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000014596.html

Play Station : https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1001-CUSA15322_00-JPPS400000000001

Xbox : https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/vi/9n4rsg99kv1x

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aspyr.civvi&hl=ja&gl=US

大げさ。書きっぷりが気色悪い。

あと、客はあなただけではない。

面白くないのは同意。このゲームね、はさみ将棋のインチキ版みたいなもんなのよ。ゲームの面白さとして必要なフェアーさが序盤には無い。エディットの内容次第で運要素のみのほぼ無理ゲーになる。スタート地点いいところになるまでみんなやりなおしてんじゃん。

だから、それをよしとしない人にとってはつまらない。それ以外は普通に自分に都合がいいから慣れたら楽しめるだろうよ。